Eine Ausstellung über Kunst im Auftrag, das Leben auf dem Land – und die Suche nach Freiheit in der späten DDR.

Meiningen, Schloß Elisabethenburg

Die Bauern-Galerie:

ein Bild der späten DDR

Eine Ausstellung über Kunst im Auftrag, das Leben auf dem Land – und die Suche nach Freiheit in der späten DDR.

Meiningen, Schloß Elisabethenburg

Lutz Grünke, Pause, 1987, Fotografie, Meininger Museen © Lutz Grünke, Binz

Die „Bauern-Galerie“ war das wohl größte kulturpolitische Projekt für Bauern in der DDR. Sie existierte von 1987 bis 1990 auf dem Ringberg in Suhl.

Dort, im Ferienheim der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB), erholten sich Beschäftigte in der Landwirtschaft aus der gesamten DDR. Für sie gab es Kunst: Malerei, Skulptur und Grafik.

Gemeinsam mit Fotografien vom Leben und Arbeiten auf dem Dorf gelangte die spektakuläre Sammlung der „Bauern-Galerie“ 1991, nach dem politischen Umbruch, in die Obhut der Meininger Museen.

Jetzt wird sie wieder gezeigt, umfassend und mit neuen Fragen:

Welchen Spielraum hat Kunst?

Wo sind die Grauzonen?

Wie frei war die Kunst in der DDR?

Lesen wir zwischen den Zeilen?

Lutz Grünke, Pause, 1987, Fotografie, Meininger Museen © Lutz Grünke, Binz

Der Ausstellungstitel "Freie Kunst für freie Bauern?" setzt sein Fragezeichen sehr bewusst.

Wie frei war die Kunst in der DDR – und wie frei waren die Bauern, eingegliedert in die kollektivierten Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) als tragende „Klasse“ im selbsternannten Arbeiter-und-Bauern-Staat?

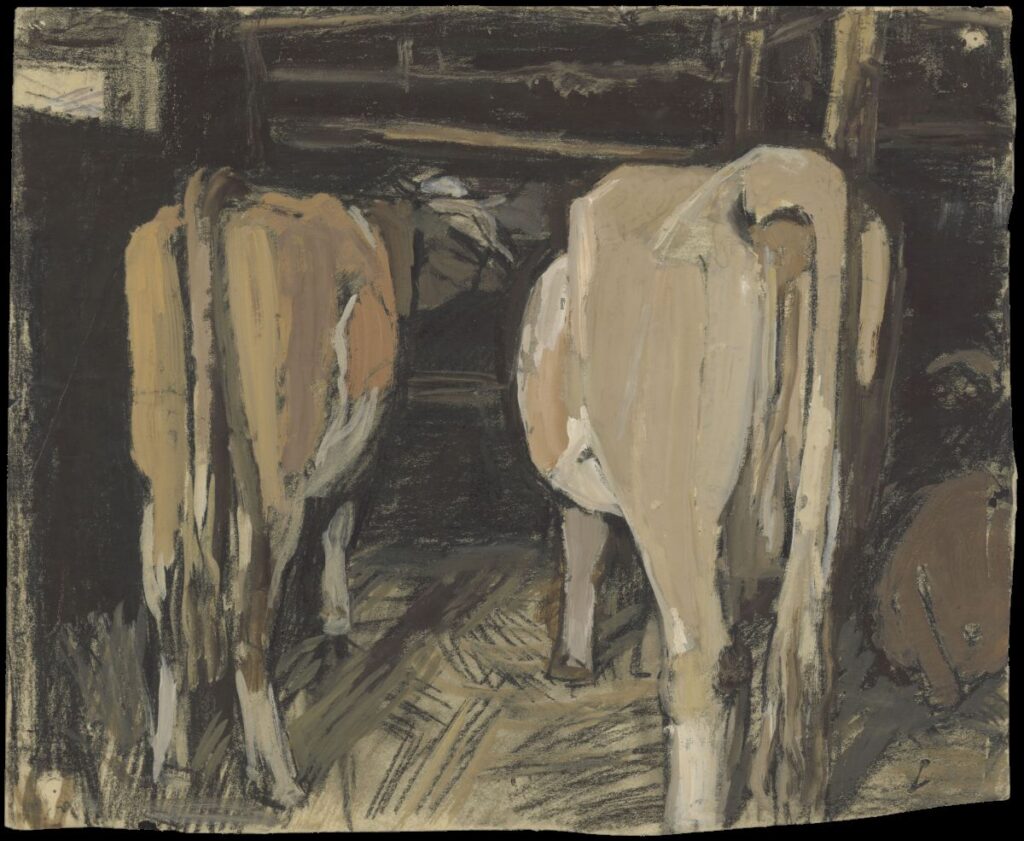

Ingolf Schelhorn, Alter Kuhstall, um 1975–88, Gouache, Meininger Museen © VG Bild-Kunst, Bonn 2025

Mehr

Ingolf Schelhorn (1934–2014) durfte 1954 sein Kunststudium in Berlin-Weißensee 1954 nicht beenden, weil seine Bildsprache nicht dem gewünschten Ideal entsprach. Erst Mitte der 1970er Jahre wurde er anerkannt. Für seinen beruflichen Durchbruch war das Thema der industriellen Landwirtschaft entscheidend. Er stellte eine große Melkanlage im heimatlichen Heubisch abstrakt dar – und erhielt weitere Aufträge. Noch 1985 war seine schnörkellose

Malerei unter Funktionären umstritten, während es in den Augen eines LPG-Vorsitzenden der Realität sehr nahekam.

Kunst als Weg aus der Krise?

In den 1980er Jahren befand sich die Deutsche Demokratische Republik in einer schweren Krise, wirtschaftlich, ökologisch und gesellschaftlich. Auch die Landwirtschaft war in einer Sackgasse. Eine Agrarpreisreform sollte 1984 Anreize schaffen, damit die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) effizienter wirtschafteten.

Zugleich war es notwendig, die ländliche Bevölkerung wieder mehr an den Staat zu binden.

Dafür wurde die VdgB als „politische Massenorganisation“ reaktiviert, mit Beschluss des ZK der SED vom 18. August 1982. Die VdgB belebte die Ortsgruppen, organisierte Chorsingen oder Kulturveranstaltungen und bekam im Jahr 1986 einige Sitze in der Volkskammer zugewiesen.

Mehr zur VdgB

Die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe vertrat, gesteuert von der SED, die Interessen der Bauern in der DDR. Nach der Kollektivierung der Landwirtschaft verstand sie sich zwar als „Massenorganisation“ der Beschäftigten in den LPG. Allerdings war sie zwischen 1960 und 1982 bedeutungslos im Machtgefüge der SED. Sie wurde auf wenige Aufgaben reduziert, darunter die Bäuerlichen Handelsgenossenschaften (BHG), internationale Beziehungen etwa zum westdeutschen Deutsche Bauernverband – und die Organisation von Urlaub. Nach vier Jahren Wartezeit reisten jährlich 20.000 LPG-Bauern in das Ringberghaus nach Suhl.

Urlaub in der DDR

Die DDR war totalitär. Man lebte, in Theorie, im Kollektiv. Der Mittelpunkt war die Arbeitsstelle. Betriebe und Massenorganisationen boten für die meisten eine „Rundumversorgung“ (Ilko-Sascha Kowalczuk).

Auch der Urlaub gehörte dazu. Ferienplätze, zumal an begehrten Orten, waren rar. Ihre Vergabe war zugleich ein Instrument der Disziplinierung.

Ferien etwa im luxuriösen Ringberghaus zu machen, war ein Privileg. Wartet man lange, erfuhr man Abwertung.

Mehr über das Ringberghaus

Hier Text

Curt Querner, Bäuerin, um 1955, Öl auf Leinwand, Meininger Museen © VG Bild-Kunst, 2025

Mehr

Hier Text

Die Gestalter

Für die Bauern-Galerie waren zwei Funktionäre entscheidend: Werner Felfe (1928–1988) hatte im SED-Politbüro nicht nur die Kurskorrektur in der Landwirtschaftspolitik eingeleitet, er wollte auch die Landbevölkerung mit Kunst in Kontakt bringen. Als Ort der Muße bot sich der Standort Ringberghaus hierfür an.

Felfe kannte Willi Sitte (1921–2013) aus Halle, ebenfalls Mitglied im Zentralkomitee der SED. Der Vorsitzende des Verbands Bildender Künstler, der die Kunsthochschule auf Burg Giebichenstein prägte, vermittelte den Innenarchitekten Paul Blütchen in das Projekt. Vor Ort in Suhl wurde die Galerie als Anbau zum Ringberghaus vom Landbaukombinat gebaut, geleitet von der Architektin Heidemarie Hofmann.

Da von oberster Stelle politisch gewollt, ging dies in der Rekordgeschwindigkeit von wenigen Monaten und höchster Qualität. Die Materialbeschaffung war kein Problem.

„Die Bauern-Galerie wollte bewußt das in der Kunst weit Verzweigte öffentlich machen, wie das Unentdeckte, das immer noch Umstrittene.“

Großer Auftritt unter Sittes „Landsauna“, Foto: Ringberg Hotel, Suhl

Die Eröffnung der „Bauern-Galerie“ am 15. Mai 1987

Besuchende zur Eröffnung der Bauern-Galerie am 15. Mai 1987, Foto: Ringberg Hotel, Suhl

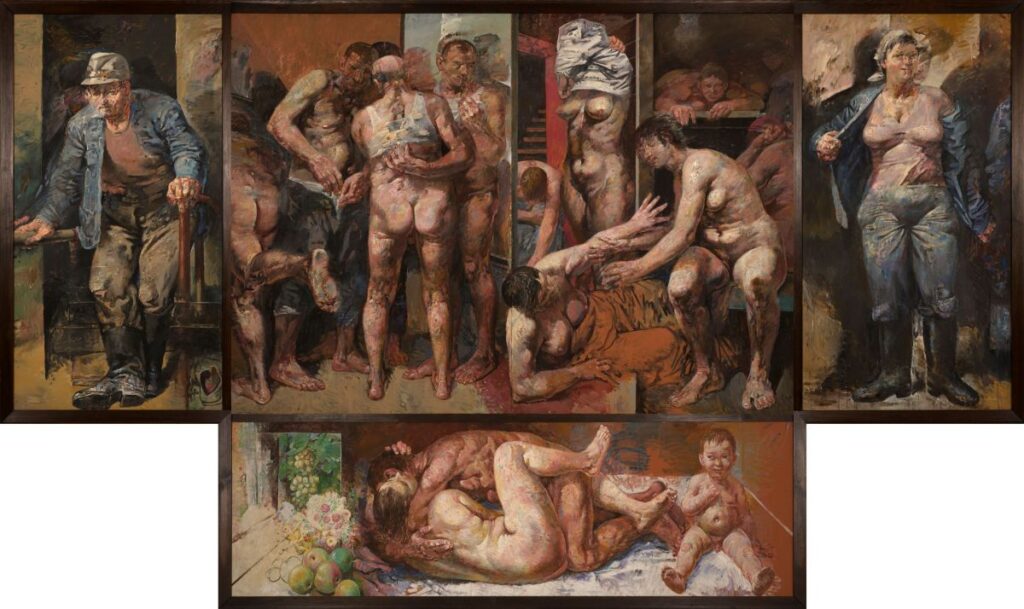

Das Hauptwerk der „Bauern-Galerie“ war ein monumentales Gemälde von Willi Sitte: „Landsauna“.

Willi Sitte, Landsauna, 1986/87, Öl auf Hartfaserplatte, Meininger Museen © VG Bild-Kunst, 2025

Willi Sitte, 2003

Mehr

Über Sittes Kunst wurde viel diskutiert. Dank seiner privilegierten Stellung konnte sich Willi Sitte eine große künstlerische Freiheit erlauben. Er zeigte die Bauern nicht in der Produktion, sondern wünschte ihnen mit dem Bild einen Freiraum, die Sauna. Bei Besuchen in der LPG Gleina hatte ihn das Umkleiden der Beschäftigten vor der Kantine fasziniert. Im Triptychon machte er aus diesen die Ureltern Adam und Eva.

„Die monumentale randvolle Darstellung des selbstbewußten Menschen ist trotz ihrer Direktheit von einer erstaunlichen Entspanntheit und Klarheit, Formfindung und Farbigkeit. Das Bild ist zum Hauptgegenstand der Diskussion geworden.“

Herbert Schönemann, Kurator der Bauern-Galerie, 1987

Freiheit im Ausstellen?

Zur Eröffnung arbeitete der Kurator, Herbert Schönemann (1936–2019), noch mit vielen Leihgaben. Nicht alles war verfügbar: So wurde die für die Sammlung anvisierte „Kreuzabnahme“ von Werner Tübke 1988 an den Bundespräsidenten der BRD verkauft!

Die Bauern-Galerie zeigte Landschaften, Stillleben und Porträts, immer – in weit gefasstem – Bezug zur Landwirtschaft.

Das Konzept hatte die Zensur des Zentralvorstands des Verbands Bildender Künstler bestanden. Dennoch erzwang die SED-Bezirksleitung Suhl die Aufnahme eines Gemäldes eines regionalen Künstlers, welches Schönemanns Qualitätsurteil zunächst nicht bestanden hatte. Der Kurator löste das Dilemma, indem er es hinter eine Tür hing.

Sonja Eschefeld, Große Liegende, 1986, Bronze, Meininger Museen © VG Bild-Kunst, 2025

Einblicke in die „Bauern-Galerie“

Um den Titel und das volle Bild zu sehen, bitte auf das jeweilge Bild klicken oder tippen.

Öffnungszeiten & Anfahrt

Museum im Schloss Elisabethenburg, Schlossplatz 1, 98617 Meiningen

Dienstag – Sonntag 11 – 17 Uhr, Montag geschlossen.

Meininger Museen 03693 881010

Alle Preise und Informationen zu Führungen, Veranstaltungen und Anreise finden Sie auf der Website der Meininger Museen.

In Kürze folgen hier weitere Inhalte und vertiefende Einblicke in die Ausstellung „Bauern-Galerie“. Wir freuen uns, Sie bald hier wieder begrüßen zu dürfen.

Die inhaltliche und fachliche Verantwortung für sämtliche Texte dieser Website liegt bei Dr. Almut Pollmer-Schmidt, Kuratorin der Ausstellung „Freie Kunst für freie Bauern?“ und Wissenschaftliche Leiterin für Angewandte und Bildende Kunst der Meininger Museen.